黒石市は1958(昭和33)年に「名誉市民条例」を定め、わが国の文化推進に貢献してその活躍が人々から認められ尊敬を受けている人の中で、黒石市に縁のある人を名誉市民に推戴(すいたい)することにした。市議会で審議を重ねた結果、その第1回、初めての施行にあたり、宇野要三郎は秋田雨雀と共に黒石市最初の名誉市民に推せんされ、1960(昭和35)年1月1日付で当時の市長高樋竹次郎より推戴状が贈られた。

要三郎はおだやかでまじめな上、人情に厚く、うわべはやさしく見えるが、心の中にはしっかりとしたものを持っていた。子どもの時からものの見方が鋭く、正しくないことはきらいで、普通の子どもとは少しちがっていた。

1885(明治18)年、六郷尋常(じんじょう)小学校(現六郷小学校)に入学し、その後黒石高等小学校、弘前中学校(現弘前高等学校)を出て仙台の第二高等学校(現東北大学)に進み、更に京都帝国大学(現京都大学)を1904(明治37)年に卒業した。その後はすぐ司法界に入って裁判官の道を進み、ついに大審院(明治憲法下で、通常の裁判所中最上級審の裁判所。長は判事の中から天皇が決める。現最高裁判所。)刑事部長に就任した。退いてからは、国家公安審査委員会委員長となった。

この間に、わが国最初の陪審裁判準備のため、欧米各国に渡って制度の調査にあたり、制度を取り入れてからはその最高の権威者となった。

また、40数年間法廷の仕事を担当して、扱った事件の中には難事中の難事も数多く含まれている。要三郎は判事として、いつでも清い心で欲のない公正な取扱いの仕方を貫き通し、わが国裁判史上輝かしい一ページを飾っている。これらの業績は、私達市民にとっても大きな誇りとするものである。

また、修養社(現青森県学生寮)が建設されてすぐその理事として選ばれ、やがて理事長となって郷土の子弟の教育にあたるため、率先して物心両面の協力と指導を行ったので、今なお慕っている者が多い。

要三郎は、スポーツにおいてもやり出せばどこまでもやりとげる人だった。中学時代には柔道・剣道に野球を好み選手として活躍し、高等学校時代はボートの選手、大学時代にはテニス・乗馬をたしなんだ。裁判官時代は専ら弓道に励み、弓道界初の最高位十段を贈られ、全日本弓道連盟会長となった。

宇野要三郎は、1878(明治11)年9月に、黒石市大字上十川字留岡に、父宇野清左衛門と母りちの二男として誕生した。長女みよ、二女ふよ、長男勇作、三男要五郎の五人兄弟である。

父清左衛門は大地主で、県下でも有数の多額納税者であり、1914(大正3)年に貴族院議員に当選した政治家でもある。1890(明治23)年から1923(大正12)年までは、貴族院議員に立候補するための有資格者(大地主)は県下で15名だったが、加藤宇兵衛と鳴海久兵衛と共にその中に入っていた。

要三郎の生まれ育った家は、現在もそのまま上十川にあり、かやぶきの母屋や白塗りの土蔵が当時のまま残されている。弘前中学校を卒業するまでこの家にいて生活していたのであるが、このように一般の人々とは異なった生活環境にあったので、勉強することの好きな要三郎にとっては、とても恵まれていたと言えよう。

二高に進んだ時から住みなれた家を出ることになった。京都帝国大学を卒業して裁判官の道を歩み、一人立ちできるようになったので、1906(明治39)年6月に東京都出身の植村ともゑと結婚。裁判官としての初任地神戸市に8年間在住後、大津市、浦和市を経て、1917(大正6)年東京都に移り渋谷区に落ちついた。そして長女ハル、長男俊朗(としろう)はじめ三男三女をもうけた。

要三郎は、京都帝国大学独法科を1904(明治37)年に卒業してから、どのような道を歩んだのだろうか。

大学を卒業した年に、すぐ神戸地方裁判所詰の司法官試補(しほ)となり、その後は神戸地方裁判所判事、大津地方裁判所部長、浦和地方裁判所部長、東京控訴院判事、東京地方裁判所部長を勤め、1923(大正12)年には、陪審裁判視察のため欧米各国へ出張した。

1924(大正13)年には東京控訴院(こうそいん)部長となり、更に東京地方裁判所部長、大審院判事(高等官二等)、横浜地方裁判所長、東京地方裁判所長(高等官一等)を経て、1934(昭和9)年8月には大審院刑事部長に就任した。

1941(昭和16)年9月に停年退職した後は、大日本武徳会理事長、副会長、渋谷区連合町会長、東京都連合防火協会常務理事となり、1947(昭和22)年7月には弁護士登録をして、東京第一弁護士会に所属した。1952(昭和27)年には国家公安審査委員会委員長となり、1956(昭和31)年同委員長を退職後、1960(昭和35)年には前に述べたように黒石市名誉市民に推戴された。

1962(昭和37)年には全日本弓道連盟会長となり、1969(昭和44)年3月22日に91歳で他界された。

長女中井ハルは、神奈川県逗子市に住んでいて、83歳の老齢ではあるが健在である。亡父要三郎を書き記した手記には、いろいろなエピソードが思い出として語られている。

郷里を忘れなかった父

今でこそ多くの人々が県内外を問わずに、落ちついて様々のお仕事をしておられますが、明治の末ごろに六郷村上十川出身で、父のような経歴をふまれた人はほかにおられなかったのでしょう。希少価値というところでしょうか。

それだけに父は、郷里を忘れることはできなかったようです。家には長女である私が、新聞など少し読めるようになるまで、郷里から東奥日報が来ていました。また親類の人々が訪ねて来られると、いつでもまず「米はどうだ?」と作柄をたずねていたことを思い出します。時節には実家からりんごの箱が来る、乾魚(鮭)が来る。伯母のところからは凍りもち(干しもち)が来るのですから、母親にならって子ども達が「おくに」と呼んでいた存在は、彼等にとっても大きなものでした。

たった一度のお説教

父は、日常の生活様式には「おくに風」を強いるようなことはしませんでした。子ども達も父親とはいっしょに散歩したり、ひまな時には遊んでもらうだけでした。しつけは母親の仕事、叱るのも専ら母親の役目でした。その父親が、私の覚えている限りではたった一度お説教をしました。

嫁に行く前のある日こう言ったのです。

「お前もこれからは、世に出ていろいろな人に会うことだろう。人は誰でも長所と欠点の両方を持っている。相手の欠点ばかりを見ていたら人はおしまいだ。長所の方を見るようにしなさい。そうすれば幸せになるよ。」と。生まれてはじめて父親から受けたこのような教訓は、私に深い印象を与えました。

しかもその内容は、とかく自分の欠点は棚にあげて相手の短所を見たがる私にとって、実に適切な指示だったのです。黙って娘の性質を見ぬいていたのでしょう。

相手の立場を考えた判決

このような教えは、父自身の生活の指針であったのかもしれません。後にある弁護士さんが、

「宇野さんは、判事として法の許す範囲内で相手の立場を考え、ゆるやかな判決を下す人でした。」

と言われるのを聞いたことがあります。親類のもめごとの仲裁をして、両方から感謝されていたこともありました。

これは退官後のことですが、戦争中は、町内の隣組が地域活動の単位となり、地域内の隣組をまとめる町内会というものができました。父は、自分が属していた渋谷区神泉栄通(しんせんさかえどおり)町内会の会長にまつりあげられたのです。彼は実務をてきぱきと片づけることができるというタイプではありません。相当な方々が役員になっておいでで、役員の間に意見の対立もあるということでしたから、そんなことに巻き込まれないでもと、周囲の者は反対しました。しかし、会長になってみると、みなさまが父のもとにおいでになり、何と言うこともなしに事は運んで、まず無事に終戦近くに至りました。

正井観順との出会い

明治30年代の初めのことでしたのでしょう。宇野家と縁つづきである正井家のご子息が、生まれつきご道心が深く、ついに出家して比叡山に上られ、千日の回峰行(かいほうぎょう)を終えて大勢の人々の尊崇(そんすう)を集められたということを、私は子どものころから聞かされていました。

主人の勤めの都合で終戦後、滋賀県大津市に住んでいた時、三井寺の下の古い旅館の門口に、「正井観順師御巡錫(じゅんしゃく)跡」という碑が建っているのを見出し、なるほどと思ったものでした。

父は、京都大学在学中、比叡山に観順師をお訪ねしお目にかかったそうです。それから大学を卒業し判事となって神戸地方裁判所に奉職(ほうしょく)。結婚して明治40年に私が生まれました。その私が小学校1年生に入った年、大津地方裁判所に転勤となり、一家はその地に移りました。ここに在住2年の間に、父は再び比叡山に観順師をお訪ねしたのだそうです。

琵琶湖の西岸には、当時も石山から浜大津を経て比叡山麓の坂本まで電車が通っていました。師はお山の坂本に向いた方の側にある庵(あん)(世間からのがれてくらしている人や風流人などの住むそまつな家)に住んでおられたそうですから、前回よりは楽に伺うことができたのでしょう。この思い出は、父にとっても大変なつかしいものであったらしく、いっしょに暮らすようになってから、二度ほど晩酌を楽しみながらくわしく私に話してくれました。

師は修行にやつれておられた前回とはちがい、円満なお顔で出家前後のことや、いろいろなことを話してくださったそうですが、やがて日暮れになると、「私は、これからおつとめをせねばならぬ。あなたは好きな時に帰ってくれ。」

とおっしゃって仏前にすわられたそうです。父は勿論すぐには帰らず、おつとめの様子を拝見していたのでしょう。

「おれはそれを見て全く驚いてしまったのだよ。そこにはほんとうに仏様がいらっしゃると思わなければ、いや見えていなければこうは拝めないと思われるような真剣な拝み方なのだもの…….。」と感にたえたように話していました。

生きがいであった弓道

必要な法律書以外に本を読んだことのない父が、神戸時代にある禅僧のお話を聞きに行ったこともあると母が話していました。職業柄若い時から、生き方の内なる指針を探し求めていたのかもしれません。結局それを「弓道」に見出しました。

当時神戸に、旧高松藩の弓道師範岡内木(おかうちぼく)という先生が住んでおられました。仙台の二高の時からボートや乗馬に精を出していたという父は、私の生まれる前このお方の弟子となって以来、なくなるまでこの道に精進を続けることとなりました。

ことに私がいっしょに住むようになった晩年は、弁護士の登録をして、少しばかりのお仕事をしていたこともありますが、生きがいを与えていたのは「弓」でした。弓道連盟の会長ということになり、十段という最高段位をいただきました。しかし、それはありがたいことではあったでしょうが、興味の中心ではなかったことが私達にはよくわかっていました。十段に推せんされた時にも、「おれが受けておかないと、後の人が困るだろうからなあ。」とつぶやいていました。

戦前は、家の横に弓場を作るつもりで地所を残してありましたが、戦後それも手放さなければなりませんでしたから、庭前にまきわらを置いてそれで満足し、毎日午後電車に乗って、港区芝浜松町恩賜(おんし)公園の弓道場に通っていました。母が、「いっそのこと、お昼前からいらっしゃればいいのに。」と言うと、「お昼前は隠居(老人)ばかりだからつまらん。」と言ったので私達は、「隠居中の隠居のくせに。」と言って笑いました。父にとって「弓」は、老後のひまつぶしではなかったらしいのです。しばらくの間腕が痛んで弓がひけないことがありました。それでも毎日出かけるので、玄関に見送りながら母が、「ご自分でおひけにもならないくせに。」と言ったら、「他人の射るのを見て楽しめないようでは、ほんとうの弓ひきとは言えない。」と言って出て行きました。 「弓は当てるものではない。当たるものだ。当てようと思ったら品がなくなる。」とも言っていました。

亡くなる年には、もう道場に行くことはできなくなっていましたけれど、その年の1月には庭のまきわらに向かっていたことがあったのは覚えています。まきわらの場合たしか二間足らずの距離から射るのですから、当たるも当たらぬもないわけなのですが、「あゝ、今日は実によい射(しゃ)ができた。」

と言って晴ればれとして縁側に上がって来たのが印象的でした。たびたびひくことができなくなってからも、居間に作ったいろりのはたで、弓をけずったり、※ゆかげを直したり、弦(つる)音を聞いたりして楽しそうにしていました。

※ゆかげ→弓を射る時、指を痛めないようにつける革の手袋

父の死

父は、1969(昭和44)年3月22日、91歳で亡くなりました。

1926(大正15)年の祖父清左衛門の命日と同月同日でした。めずらしいことに母も7年後、1976(昭和51)年の同月同日に亡くなりました。

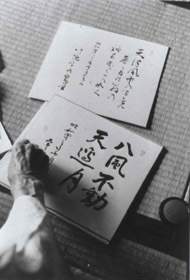

要三郎は、亡くなる数ヶ月前、1枚の色紙に「八風不動天辺月」と書いた。世の中には人の心を扇動する八つの風がある。しかしそれらに迷わされることなく、天に浮かぶ月のように清く美しく、正しい道を歩む心が大切であるという意味である。人を裁く裁判官を志してその道一筋に歩き、ついに大審院刑事部長というわが国で最高位にあたる裁判官にまで到達した要三郎の生き方そのものを表わしている言葉であると言えよう。

(執筆者 白戸順一郎)