産地直送を目ざして

りんごが生産者の手をはなれて、消費者の口に入るまでには、幾つものルートがある。最近では都市の生活協同組合と農協や生産者のグループとの間の直接取引が、中間の手数や経費がはぶけて、消費者にも生産者にも有利だということで、流通の一部を占め るようになった。しかし、りんごは同じ品種でも、年々の出来あがりに差があるし、園地によっても、つくり方によっても違いが出てくるので、品物を見ないで買うためには、消費者と生産者の間に、よほど厚い信頼がないと長続きしない。一番よい方法だといわれながら余り普及しないのはそのためである。

ところが、この方法を、今から90年も前にやった人たちがあった。次の3名である。

西谷彦太郎 前町 34歳 東果園(とうかえん)

奥村喜蔵 元町 45歳 盛業園(せいぎょうえん)

野呂元蔵 東野添 26歳 豊果園(ほうかえん)

3人とも黒石地方のりんごの先駆者で、生産と販売に相当の経験をつんでいた。誰からともなく寄り合うようになって、技術や情報を交換しあっていたのである。

それは1900(明治33)年の秋のことであった。西谷彦太郎の福民のりんご園に、奥村喜蔵と野呂元蔵がつれだってやって来た。彦太郎は前町で呉服店を営んでいたが、父平兵衛の放漫経営でうまくいかず、新しい作物であるりんご栽培に生きる道を求めていた。園地の中に住居を建てて、熱心に研究をし、よく働いたので、この地方の中心的な存在になっていたのである。「どうした?出来たが。」という2人を彦太郎は家へ招じ入れた。「あんまりうまくいかないが、ま、読んでみてくれ。」

彦太郎が取り出した2、3枚の書きつけを喜蔵と元蔵は黙読していたが、若い元蔵が興奮してきたらしく、声を出して読みはじめた。

「わが青森県南津軽郡黒石町附近は土地高燥肥沃(こうそうひよく)(乾いて肥えている)にして、りんご栽培に好適し、その産出する所のものは味甘美(かんび)、色沢殊(しきたくこと)に艶麗(えんれい)(つやっぽく美しい)なること、他地方産の遠く及ばざるところなり……か。西谷さんは本当に名文家だなあ。」

喜蔵もこれには同感で、意見をさしはさむ余地は全くなかった。すでに何回も集まって話しあい、決ったことについて彦太郎が見事に文章化してあったのである。

この日、最終的に決ったことは、彦太郎が書いた「稟告(りんこく)」(まわし文)と「謹告(きんこく)」(お知らせ)を印刷して、神田市場(東京市神田多町)の青果問屋に送るほか、この秋から出荷するりんごの箱に全て入れてやるということであった。

さて、そのどこが進歩的であったのかというと、次の4つの合理化があげられる。

1.品質の等級を天(上級)、地(中級)、人(下級)の3等級に単純化したこと(一般には5~6等級に細分化していた)

2.果実の大きさを大・中・小の3区分に単純化したこと(一般には1箱に入る玉数を表示して80玉から200玉まで細分化していた)

3.優良品種を7品種にしぼったこと(当時は20品種以上が売られていた)

4.品種に電信符号をつけて緊急な注文の便をはかったこと(電話は普及していないので急ぐ場合は電報であった。なお、“旭(あさひ)”をツ、“国光(こっこう)”をシとし、7品種でツカルクロイシとなるようにした)

つまり注文者は「ツテタイ50オクレ」と電報をよこせば、旭の上品ものの大玉50箱を品質・荷造りに絶対責任をもって送り届ける、というのである。

この時代のこの発想は、突然変異としかいいようのない新しさである。当時は、青果問屋に送られてくるりんごは1箱1箱開けられて、中身の目方が確かめられた時代である。

そうしないと上段にいいものを詰め、底にはクズ実が入っていたとか、4貫800匁(18キロ)あるべきものが300匁足りなかったとかの苦情が毎日のように発生したのである。

結局、彦太郎たちの進歩的試みは、3、4年にして失敗に終った。時代に対し90年早かったのである。いや、今もまだこの方式が一般化するまで、青果物流通の合理化は進んでいない。けれども自分のりんご園に、東果園、盛業園、豊果園と誇らしげに命名し、その結社を共産社と称した3人の志と進取の気性は、りんごの歴史に特筆大書されねばならない。

袋かけ法の採用

共産社の失敗後も、この3人の友情と協力には変化がなく、黒石地方の発展に大きな功績があった。その1つがりんごの害虫防除のため袋かけ法を他に先がけて採用したことである。今ではごく当り前のことで、近年は袋をかけないりんごこそ本物のりんごだという見方もあるが、初めて袋かけをした人たちには、それぞれに迷いがあり決断が必要だったのである。

1902(明治35)年のこと、津軽のりんご園一帯でシンクイの被害が大発生した。リンゴシンクイガが果実の皮に卵を生みつけ、かえった幼虫が芯に向かって果肉を食っていくので、大きい穴があいて、割ってみると穴に虫の糞がつまっていて売物にならなかった。生産者は仕方なくそれを山積みして、さてどうしたものかと思案投首(しあんなげくび)であった。幸い気温のかげんで翌年は余り発生せずホッとしたが、1904(明治37)年に再び大発生し、続いて5年にも大発生して、生産者が動揺した。あきらめの早い人は「ああ、これで津軽の特産りんごも終りだ。」と嘆いた。

しかし、同様の虫害は桃や梨にもあり、それを防ぐために袋をかけるということは、果樹栽培の先進地では昔から行われていたものである。津軽のりんご生産者もそれを真似るしかなかったのであるが、それには洞察力と決断力が必要であった。ひと度発生したものは多少の変動はあっても必ずやりんごにとりついて離れないだろうという読みと、たとえどんなに困難であろうとやらなければならないのだという堅い信念である。黒石地方では彦太郎・喜蔵・元蔵の3人がその洞察と決断をもっていた。

彦太郎はこの地方随一の勉強家として、早くから袋かけ法のことを知っており、桃に袋をかける実験もしていた。喜蔵はりんご商として岩手県にも手をひろげて、盛岡地方で袋かけをしているのを見ていた。人びとが恐れたのは、少数の局地的なそれでなく、津軽のりんご全てに袋をかけるという、気の遠くなるような作業の量にあった。しかし、誰かが「何万町歩という水田が、1ヶ月足らずの間に全て苗が植えられるではないか。」と叱咤したと伝えられているように、必要なのは果敢に実行する人である。3人は弘前地方の指導者外崎嘉七(とのさきかしち)と呼応して、大いに人びとを励まして袋かけを実行させた。

その効果は抜群で、ほとんど完全にシンクイの被害をくいとめ、1906(明治39)年には全県に普及したのであった。

りんご園をつくって売る仕事

“5万分の1地図”というのがある。陸地測量部で出しているもので、見やすく正確でなにに使うにしても便利である。あの地図が色刷りになる前の黒一色時代、つまり1950年代の「黒石」の地図では、田代に果樹園があることになっていた。果樹園すなわちりんご園で、これは野呂元蔵が植えたものといい伝えられていた。今はもちろんない。

田代のような積雪地にどうして・・・というのは今の考えである。1904(明治37)年山の秣場(まぐさば)にりんご園をつくるようになってから、資本のある豪農、豪商たちが争ってりんご栽培をはじめた。10アール1年1円という安い借料(小作料といった)で30年間借りる契約をして、りんごを植えるのである。その先鞭(せんべん)(1番初め)をつけたのがほかならぬ元蔵であり彦太郎であった。

事は袋村(当時は山形村)で始まった。1903(明治36)年、袋村で2つの契約が成立した。1つは借主野呂元蔵、貸主袋村で3ヘクタールの秣場をりんご栽培を目的に30年間借りるというものであった。この契約には面白い条件がついていて、野呂は村の人が植えているりんごの栽培指導をし、指導をうけた人はそのりんごを野呂に売るというものである。

もう1つの契約は“組合契約”というもので、袋村の農民3人が袋村から30年契約で借りた秣場3.5ヘクタールの権利を出し、松井七兵衛(前町豪商)が資金を、彦太郎が技術を出して、りんご園を共同経営するというのである。土地と資本と技術をそれぞれが出しあうという方式も、当時としては驚くべき合理主義であった。

さて、2つの契約とも実行されて、翌1904(明治37)年から開墾・栽植が行われたのであるが、ここで秣場(まぐさば)について少し書いておこう。藩政時代、標準的な百姓は1ヘクタールの水田に1頭の馬をもつものとされていた。その馬に食わせる飼葉(かいば)は相当なもので、どこの村にも飼葉を刈る秣場というものがあったのである。明治になって昔からの慣例が認められて村の共有地となったので、村の意思で処分ができるようになった。りんごブームが起って平地の地価が暴騰したことから、元蔵や彦太郎が目をつけることになったのである。元蔵が借りた10アール年80銭というのはりんご半箱分にしか当らない安さである。

若くて気鋭の元蔵は考えた。金持ちたちはりんごに手を出したくてうずうずしている。しかし秣場を借りてりんご園をつくるには、いろいろと厄介なことがある。それを全部代行して、りんごの木も3、4年木に育ったところで売り渡したら、飛びついてくる金持ちがいるのではないだろうか。こうして田代にまでりんご園をつくったのである。

元蔵がつくって売ったりんご園の総面積は5、60ヘクタールを下らないと推測される。世間には「野呂親子は手をひろげすぎて失敗した」という風聞が残っているが、果たしてそうか。元蔵が亡くなったのは1918(大正7)年まだ44歳の若さであった。父に先立つ逆縁(ぎゃくえん)で、その悲しみのためか勝之助も翌年65歳で死んでいる。

風雲児らしい、あっけない終末であった。

りんご箱の創案者

世の中が今のように豊かでなかった時代、木のりんご箱は重宝なものであった。貧しい学生には本箱にも机にもなった。親に背いて夫婦になったような若者たちは食卓や食器棚にりんご箱を使った。そのりんご箱の創案者が奥村新助である。

話は1896(明治29)年の初冬にさかのぼる。新助はりんごの見本を携えて上京した。神田多町の青果問屋に売りこむためである。青果問屋といっても主としてみかんの卸売りで、りんごを扱っているところは少なかった。果たして最初訪ねた江沢商店では、こういうものは東京では売れませんといわれた。

風呂敷に包んだりんごを投げてよこしたとも伝わっている。次に三久中島商店へ行ったら、ヤマ丁鈴木商店の主人も来ていて、「一車くらいまとめてよこすことができるか」といった。新助は二つ返事で、喜び勇んで帰った。

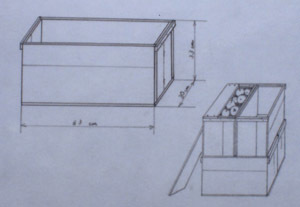

一車というのは、当時の貨車のことで4トンか5トン積むことができた。そこで新助はりんご専用の箱を考えることにした。それまでは石油箱だとか樽だとか、ときには叺(かます)を使ったりしていたが、神田市場に送るとなればそうはいかない。しかし、専用の箱を作るにしても余り高くついては困る。製材所の基本の長さになっている1丈板(3メートル余)を無駄のないように切って組み立てる、しかも中身が40斤(18キログラム)入ってなお傷がつかないように干草などを十分詰められる大きさでなければならない。こうして幾つも作って到達したのが長さ1尺9寸(57センチ)・深さ1尺(30.3センチ)・幅9寸(27センチ)という木箱であった。

以上の寸法は後年の資料からの推定であるが、注目すべきことは40斤箱にするという着想である。当時欧米からの輸入りんごは1箱40ポンドであった。ポンドのことを英斤(えいきん)といって、日本の1斤が100匁(もんめ)なのに英斤は120匁であった。40ポンドでは4800匁すなわち4貫800匁である。1匁は3.75グラムだから18キロになる。

近江商人の流れをくみ、才覚すぐれて見聞の広い新助なればこその、画期的発明であった。

販売上の功績の大きかった新助・喜蔵父子であったが、だんだん生産の方に比重を移していったらしい。一時は浪岡の方に相当大きいりんご園をもったが、人をたくさん雇って行う大経営が等しく行き詰った時期―大正時代の病虫害大発生で収支つぐなわずに不成功に終った。新助は1910(明治43)年86歳の長寿を全うし、喜蔵は1925年(大正14)年70歳で死んだ。青森県りんごの産地形成期を太く貫いた一生であった。

新しい樹形をつくる

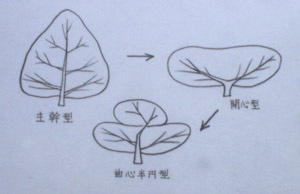

りんごの樹形は大きく分ければ2つになる。1つは主幹形といって、杉の木のように幹が1本スーッと立っていて、それに何本かの太い枝がついている形である。もう1つは幹が地上1メートルくらいのところで切られていて、2、3本の太い幹が横にひろがっている開心形である。

もともと津軽のりんごは主幹形であったのが、あんまり大きくなって行き詰まったので、果断な実行力をもっていた弘前の外崎嘉七が、主幹を下枝だけ残して切り落したことから開心形が始まったのである。

ところが、西谷彦太郎、順一郎父子は主幹形の行き詰まりを見こしていて、曲心半円形という独特の形をつくりあげていた。説明がめんどうなので略すが、主幹形と開心形の中間の形と思ってもらえばよい。大正の初めのことで、その後の樹形はこの曲心半円形を原点にして人により地方により種々に改造されて今日に至っているのである。

順一郎は南郡立農学校を出て、私立名和昆虫研究所で1年間勉強、県農試や南郡農会に勤めたこともある技術者であった。 気性が激しく勤めはいずれも長く続かなかったが、研究熱心で負けず嫌いで、1918(大正7)年に書いた「実地経営苹果(へいか)栽培講義」は一般栽培者が読んでわかる実用書としては最初のものだといわれている。彼が28歳のときの著述である。彼はこれを北海道大学出身の島善鄰(しまよしちか)県農試技師への対抗心をバネにして書いたのであった。

穏やかな性格の彦太郎は、この長男の激しい性格と自己顕示欲を祖父平兵衛に通じるものとして憂えた。そして、その反動のように温和な二男耕次郎を溺愛した。耕次郎、のちの郷土史家雨山である。順一郎はこの父への愛と憎しみの相克に苦しんだ。父をもライバルにして技術開発に挑戦し、父に負けたといっては嘆き、勝ったといっては喜んだ。しかし新品種の育生にとりつかれるようになってからは、次第に資産も周辺への指導力も失い、1961(昭和36)年71歳で淋しくこの世を去った。父彦太郎が82歳で死んだのが1948(昭和23)年であったから、父の圧迫から解放されたのは僅か13年間にすぎなかった。30代で器量を出しつくしてしまった人、という評もできるが、宿命的な父と子の対立を思うとき、その非運に耐えた強靭な意志に感銘せざるをえない。

さて、別稿渋川父子を含めて4組の父子の進歩性とバイタリティはどこからきたものか。1つの仮説を提示しておきたい。それは黒石が1894(明治27)年弘前・青森間の鉄道が開通するまでは交通の要所で、秋田、山形、青森、函館の往来には全て黒石を通ったということである。人びとが往来するところに情報が集まり、文化が栄える。さらに弘前への対抗意識がある。弘前藩10万石対黒石藩1万石でも勝つにはどうすればよいか。それは古い殻に閉じこもっていては格が違うのだから負けるに決っている。新しい世界にはそんな格は通用しない。創造力、開発の意欲、そして大胆な実行力がものをいうのである。黒石の精神風土はそのようにしてつくられたのではないだろうか。少なくとも弘前には親子二代の指導者というのはない。

(執筆者 斎藤康司)