1933(昭和8)年6月、雨雀の文学活動や演劇活動をたたえる200人余りの友人・仲間が集まり、「雨雀生誕50年祝賀会」がにぎやかに開かれていた。雨雀はその席上、「私は今日の会合は私個人のためにされるものとは考えない。私は同志的感情をもって諸君に感謝する。私は将来も一人の作家として活動を続けたい。例え、小さな作家としてもロマン・ローランや、アンリ・バルビュス達(ともに同時代のフランスの小説家であり平和運動家である)がヨーロッパの良心として立っているように、日本社会に於ける一つの良心的存在として生きて行きたい」と謝辞を述べた。

全世界に暗雲が垂れ込めていた時代である。日本が、世界平和の国際機関である国際連盟から脱退したのは昭和8年であり、世界の孤児になっていこうとしていた。ドイツでは、ヒトラーが独裁政権を握り、自由への弾圧と隣国への武力侵略を始めようとした。日本国内でも既に思想・言論・結社の自由が制限されていた。雨雀の脳裏(のうり)には、決して平坦ではなかった自分の歩んで来た道と、これから歩んでいかなければならない暗黒の世界と、その中に立つ小さな自分の姿が影絵のようにあった。

1883(明治16)年から1962(昭和37)年まで79年の雨雀の生涯の大半は、戦争の中にあって暗く、そして変動の激しい時代であったが、その中で雨雀は、詩・小説・戯曲(ぎきょく)・童話の作家として、また舞台芸術や評論の幅広い文化活動を通し、まさしく良心的存在として一灯(いっとう)をともし歩き続けた人であった。

雨雀は1883(明治16)年南津軽郡黒石町大字前町38番地(現在の黒石市大字前町17番地)に生まれた。現在の山形町と前町が交わる十字路のあたりが17番地である。むかしは、市役所前の通りはなく、今の十字路は丁字路であったから、その突き当たりの辺に雨雀の生家があったことになる。市役所前の新しい道路を通す時に雨雀の生家は取り払われたので、現在はない。

雨雀の本名は徳三(とくぞう)という。父の名は弦庵(げんあん)、母の名はまつである。

雨雀という名について「病弱で臆病な子供であったので、自分を卑下(ひげ)する気持ちで『雨雀』と呼んだ。これが後でペンネームになった。」と自ら年譜に書いている。

父玄庵は、雨雀が生まれたとき、眼疾(がんしつ)で既に失明していた。しかし、玄庵は失明した後に医学、産科学等を学び、黒石近辺でもっとも信頼される産科医となり、人々は玄庵を「おぼこ(赤ちゃん)の神様」と呼んだほどであった。

また、玄庵は俳句をたしなみ、「心眼

しんがん

」と号した。雨雀は盲目の父のために、医学書を読んでやったり、父の作る俳句を代書してあげた。雨雀は後年その『自伝』に「父の俳句は私の代書したものだけでも数千句に及んでいる。」と書いている。

人さしをわがてのひらにおしあてて

文字を教えし父のなつかし

盲目の玄庵が膝に我が子を抱き、小さな手のひらに文字を書いて教えたのであろうか。あるいは俳句の代書をしていて、わからない言葉がでてきたとき、少年雨雀の手のひらにその言葉を書いて教えたことを懐かしんで作ったのであろうか。

雨雀は生涯幅広い創作活動をしたが、最初の出発は、詩人としてであった。詩集「黎明(れいめい)」はその記念すべき最初の本である。1904(明治37)年雨雀22歳、まだ早稲田大学英文科3年生のときであった。その4カ月前に、日露戦争がおこっていた。

「黎明」には物語詩や人生の哀歓(あいかん)をうたった抒情詩にまじって「剣」 「戦いの後」二篇の反戦詩があり注目される。

「戦の後」は、凄まじい戦の後に、ともに傷つき倒れた敵と味方の二人の兵が、戦争は大変な過ちであることを悟り、自分の水筒の水を敵の兵に与えるという内容である。その一節、

月影清(つきかげきよ)し水瓶(みずがめ)は

うれしや敵の口にあり

いかに感謝に飲みしぞや

いかに恥辱に死せしぞや

悲しや見れば武夫(もののふ)は

血汐(ちしお)にあびて倒れたり

・・・・・・・・・・・・

与謝野晶子の「君死にたまふ(もう)こと勿(なか)れ」は反戦詩として有名であるが、雨雀の詩はそれに先立って作られている。また、偶然にも上北町出身の詩人大塚甲山(おおつかこうざん)も同じ年に反戦詩を発表している。

「黎明」は、友人鳴海要吉を通じて明治の代表的な文学者島崎藤村(しまざきとうそん)に送られ、「末頼(すえたの)もしい人」(返書)として、その後親しくつきあうことになる。

雨雀の詩集は『黎明』一巻のみであるが、生涯、詩への愛着をもち続け創作していた。

雨雀が小説を書き始めたのは35歳のころであるが、最初から作品の新鮮さが注目され新進作家として認められた。1911(明治44)年、29歳のときに出版した「幻影と夜曲」にシェークスピア研究で知られる坪内逍遥(つぼうちしょうよう)は次のような序文を寄せて雨雀の作家としての資質をたたえている。

「新しき人雨雀君は作られたる新しき人にあらずして、生まれたる新しき人なり」

しかし、雨雀の創作熱は小説から戯曲へと転換していく。

早稲田大学を卒業した雨雀は島崎藤村の世話で小山内薫が主宰して始めた文芸誌「新思潮(第1次)」編集の手助けをすることになった。

小山内薫(1881~1928)は日本の演劇を新しいものにしていこうと考えていた。

当時、日本の演劇は江戸時代全盛を極めた歌舞伎(かぶき)が主流であった。歌舞伎は現在でも日本の伝統古典芸術として、世界に誇れるものであるが、明治維新以後、政治、経済、社会あらゆる面で近代化が急激に行われるなかで演劇もまた見直され、新しい演劇が模索(もさく)されていたのである。

新しい演劇は人間の本性即ち多くの欲望・苦悩・希望や社会のあるがままの状況を舞台に再現しようとしていた。小山内薫は、特に、西洋の近代演劇の祖と言われるイプセン(ノルウェー・1828~1906)の研究に力をそそぎ、島崎藤村、田山花袋、柳田国男たちとイプセン研究会をつくった。イプセンの有名な戯曲「人形の家」は、古いしきたりに反抗し、人間の自由をもとめる新しい女性の姿を描いたもので、世界各国で話題になり上演されていた。雨雀は、このイプセン会の仕事によって戯曲創作に興味をもち、小説家より戯曲作家、演出家としてすすんでいく。

雨雀の戯曲が最初に上演されたのは、1911(明治44)年「自由劇場」の第四回公演のときの「第一の暁」であった。この劇は、バテレン(キリスト教の俗称)の“大きな暁の知らせを持ってきた”青年が、その思想が受け入れられないままに、狂い、世を呪って人を切り、ついには友人の手によって討たれて死ぬという筋で、新しい考えを受け入れることができなかった封建社会に対する呪わしい思いがみなぎっている舞台であった。

「第一の暁」に続いて雨雀は「権三(ごんざ)の死」「埋(うずも)れた春」などを発表し、戯曲作家としての地歩を固めた。1913(大正2)年ころから雨雀は、単なる戯曲家ではなく、演劇人として舞台監督や興行の仕事もするようになっていった。

「埋れた春」は、1914(大正3)年沢田正二郎らと結成した「美術劇場」の第一回公演で上演された。

春浅い東北地方のある小都市。土着の薬種商(やくしゅしょう)(薬を調剤して販売する家)と移住してきた税務署長の家とは隣同士でありながら仲が悪い。両家の使用人の間にも激しいあざけりの言葉が投げかわされている。

そうした大人の世界のみにくく無意味な争いをよそに、12歳の薬種屋の息子と14歳の税務署長の娘との間には淡い恋が芽生えていた。

雀の子を追い土蔵の中に入った少年はあやまって薬つぼに落ち、驚いた少女はその後を追う。舞台はしばらく空虚なまま、二足のげたを夕陽が照らしている。詩情豊かな作品であり、その後もしばしば上演されている。

雨雀は90編の戯曲を残しているが、その中で特に「国境の夜」は菊池寛の「父帰る」などとともに大正時代の戯曲の代表作として、日本演劇史に特記されるものである。

雨雀の演劇生活は精神的にも経済的にも苦難の多い道程であったが、周辺にはいつも彼を師と仰ぐ若い演劇青年たちがいた。第二次大戦後、1948(昭和23)年請われて「舞台芸術学院」学長となる。66歳のときであった。

1915(大正4)年のころ、雨雀は演劇巡業に失敗し、精神的にも経済的にもゆきづまり、苦難のどん底にあえいでいた。その雨雀に光明をもたらしたのはワシリー・エロシェンコとの出会いであった。

エロシェンコ(1889~1952)は今のソ連のウクライナ共和国に生まれた盲目の詩人であり、熱心なエスペラント運動家である。

エスペラントは19世紀末、ユダヤ人のラザロ・ザメンホフによって考案された人造語である。

ザメンホフは北ヨーロッパのリトアニアという国に生まれた。リトアニアは北海道よりひとまわり小さい国なのにユダヤ人、ポーランド人、ロシア人が住んでおり、それぞれ違った文化・習慣を持ち、それぞれの言葉を使って生活していた。人々は小さい国の中でお互いに連帯感もなく、不信の中にいがみ合って暮らしていた。そのような中で、ザメンホフは「世界を一つのことばで結びたい」と考えた。多くの苦難の末、彼は覚えやすく、話しやすく、美しい国際語としてエスペラント(希望の人という意味)を考案したのである。1887(明治20)年彼は最初のエスペラント学習書を世に出し、多くの人に受け入れられていった。

エスペラントの普及は、やがて日本にも及び、1906(明治39)年、日本エスペラント協会がつくられた。

さて、エスペラント運動家で盲目の詩人エロシェンコは大正3年、東京の盲学校でマッサージの勉強をしようとして日本にやって来ていた。

演劇巡業の失敗から深い絶望におちいっていた雨雀が、自宅近くの鬼子母神の森を夢遊病者のようにさまよっていたとき、偶然、同じ森の中を散策していたエロシェンコと出会った。

雨雀は、その青年が盲目だとわかると急に親近感を覚え話しかけた。故郷にいる年老いた盲目の父を思い出したのであろう。森の中の切り株に腰をおろして二人は長い間話し合った。

雨雀はエスペラントについて深く感銘するとともに、エロシェンコが盲人でありながら、世界のエスペラント運動のために熱心に働いていることに感動した。雨雀はすぐにエスペラントの勉強を始め、三月ほどでほぼこの言葉を会得した。「私はこの言葉を知ったお陰で人生を別な目で見ることが出来た。」と、雨雀は後に回想して語っている。

雨雀は戯曲や童話の創作を続けながらエスペラントの講習会でエロシェンコの通訳をしたり、自らエスペラントについて講演したり、エスペラント語講習会の講師になったりして多忙の日々をおくることになる。1923(大正12)年には「模範エスペラント独習」を小坂狷二(こさかけんじ)と共著で出版した。また、日本のザメンホフと言われた高橋邦太郎(黒石町出身)などと共に毎年のように帰郷しエスペラントの指導普及に努めた。大正13年には「黒石エスペラント会」が高木岩太郎・鳴海完造・三浦元三らによって設立され黒石のエスペラント熱は大いに高まり、翌14年には県下エスペラント大会が黒石で開かれるほどであった。

もともと平和を求め人類愛とともに生まれたエスペラント語であり、政治的な主義・主張とかかわりのないものであったのに、社会主義運動との関連から昭和6年(満州事変おこる)ころよりエスペラント運動にも弾圧が始まり、その運動は弱まっていく。

雨雀の創作の中で一番多く書かれたのは童話で、130編を数える。

童話は形としては「大人が子供に読ませるもの」であるが、雨雀はもう一歩見方をひろげて「大人自身の子供の性質」に読ませるものだと主張した。この説は、「赤いろうそくと人魚」 「野ばら」の作者小川未明の「私は童話なるものを独り子供のためのものとは限らない。そして子供の心を失わないすべての人類に向かっての文学である」という説と相通ずるものがある。

そして子供の心を失わないすべての人類に向かっての文学である」という説と相通ずるものがある。

雨雀は「大人自身の子供の性質」を「永遠の子ども(Eternal childhood)」と表現した。

また、「永遠の子供とは何であろう?」と自問し、4つの性質をあげる。

A どこまでも発達して行こうとする性質

B 自由でありたいという欲望

C 美しいものを愛する感情

D 正義を愛する心

さらに、「“永遠の子供”の持っている最もいい性質は、美しいものと、正しいものとを一元(同じ根をもつもの)にしようという欲望である。」と主張した。

雨雀自身が「むしろ大人に与えるために書いた」とする童話に「太陽と花園」(大正9年「婦人公論」掲載)がある。

親ゆずりの菊畑を持っていた主人が、他人の意見やうわさに流されて、菊づくりをやめてコスモスを植えては失敗し、今度はダリヤにしようか、大根にしようか、それとも桑にしようかと迷い、ついには元の菊を植えることに決めたが「醜い小さな花」ばかりになったという筋である。最後は次のように結ばれている。「太陽はある日『人間というものはどうして自分自身の考えを尊ばないのだろうね?』とお月様にお言いになりました。奥様のお月様はただ笑っておいでになりました。」

雨雀自身、童話の中で追求した「美しいものと正しいものとを一元に求める永遠の子どもの心」を心として、79年を生き貫いた純粋なヒューマニストであった。

1950(昭和25)年といえば、平和が日本の国土によみがえったとはいえ、講和条約はまだ締結されておらず、政治的にも経済的にも社会的にもまだ混沌の時期であった。人々は貧しく、食うのに精いっぱいの生活をおくっていた。しかし、人々は明るかった。民主日本をつくっていこうとする夢と希望があった。お腹(なか)は空いていたが新しい文化の創造に胸を燃やしていた。童話作家の間でも「新しい児童文学の創造と普及」を目的として日本児童文学者協会を発足させていた。雨雀が小川未明の後をついでその二代目の会長となったのが昭和25年、雨雀68歳の時である。

そして、日本児童文学者協会の第1回「文集コンクール」に入選したのが、黒石小学校4年5組の学級文集「みつばちの子」(指導者 鈴木喜代春 昭和27年東洋館より出版)であった。鈴木喜代春は田舎館村出身で現在は日本の代表的な児童文学者の一人として中央で活躍しており、「十三湖のばば」、「津軽ボサマの旅三味線」ほか多くの作品がある。

「みつばちの子」は、彼が子供達と毎日続けた手紙の交換(「おたよりちょう」と呼んだ)の中から生まれた詩や作文によって編(あ)まれた文集である。雨雀は「自分が60年前に学んだ郷里の小学生たちの書いた、“みつばちの子”という作文集を読んで強い感激をうけた。いや感激というのはあたらない。太い棒きれで鼻のつらをなぐりつけられた感じでした。」と、鈴木喜代春に書き送った。

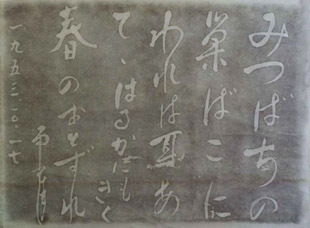

みつばちの巣箱にわれは耳あてて

はるかにもきく春のおとずれ

雨雀は「みつばちの子」に明るい未来を見る思いであった。

昭和26年、その子供たちに一篇の詩が送られた。

蜜蜂の子の巣立つ朝

蜜蜂の子の声を聞け

愛と自由に飢えて起(た)つ

蜜蜂の子の声を聞け

愛と自由の蜜をもて

巣箱に帰る日を待とう

蜜蜂の子の巣立つ朝

蜜蜂の子の声を聞け

「日本の社会における一つの良心的存在として生きたい」と語った雨雀は、平和と愛、正義と美の永遠の探求者として、1962(昭和37)年5月12日、79年の生涯を終える。

なお、雨雀は1960(昭和35)年、黒石市の誇るべき先人として黒石市名誉市民に推戴(すいたい)された。

(執筆者 蒔苗貫)